千基时代的投资迷雾

境内ETF市场正以惊人速度实现跨越式发展。

截至4月20日,全市场ETF最新规模达到4.01万亿元,再创历史新高。

然而,在ETF市场繁荣的背后,投资者也面临着诸多困惑。

以宽基指数为例,沪深300和科创板50同属宽基指数,但其业绩表现却存在巨大差异。这使得投资者在面对这类看似"同质化"的产品时,难以准确辨别其风险特征,在选择时往往感到迷茫。

再看行业和主题指数,以人工智能为例,它既可能被归类为"科技行业",又可贴上"数字化主题"的标签,这种分类的模糊性让投资者难以确定哪种标签更为精准,进而影响对基金投资方向的判断。

此外,随着价值、红利、质量等风格因子指数数量的明显增长,投资者如何根据这些指数的定位,精准匹配自身的配置需求,也成为了一个亟待解决的问题。

在这样的市场背景下,易方达基金的做法为行业提供了有益的启示。

易方达基金参考国际标准、立足本土实践,系统性梳理了ETF分类体系,将股票指数ETF划分为规模指数(宽基)、风格因子指数、行业指数和主题指数四大类及若干细分类别。

这一分类体系有助于投资者在品类繁多的ETF市场中,更清晰、高效地根据自身需求选择合适的ETF产品。

01打破“宽基低风险”迷思

作为资本市场的“温度计”,宽基ETF通过跟踪沪深300、中证A500等指数,实现市场贝塔收益的精准捕获。

这类产品具备两大核心特征:一是投资范围覆盖多元领域,不局限于单一行业或板块,致力于捕捉市场整体收益;二是成分股结构分散,通常包含数十至数百只标的,通过科学权重分配降低单一资产波动影响。

上述特性也使其成为机构资金及个人投资者布局“被动化”投资的首选方向。

截至2024年末,A股市场7.4%的自由流通市值由ETF持有,较2023年提升3.2个百分点,其中机构资金贡献显著。

此外,宽基ETF在稳定市场预期方面发挥着重要作用。以本月为例,在市场出现剧烈波动之际,沪深300相关ETF持续获得机构资金青睐,累计净流入规模突破千亿元,推动指数连续收出多根阳线。

然而,当前市场对“宽基”概念的界定存在显著分歧。国内习惯将规模指数统称为宽基,衍生出“大盘宽基”、“科创宽基”等模糊表述,导致投资者难以准确区分产品风险特征。

反观海外市场,宽基指数有着严格定义——必须代表整体股市表现,明确排除行业指数、风格指数及特定市值区间(如小盘、中盘)指数。

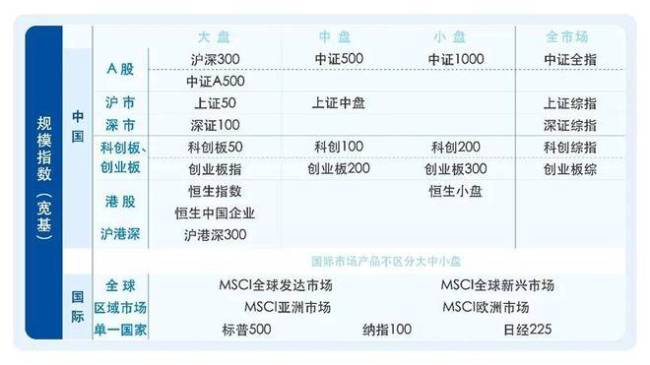

针对这一认知痛点,易方达基金从市场和市值两个维度进行了梳理。

市场维度划分为中国市场与国际市场。国际市场按地理范围细分为全球、区域及单一国家市场,不做市值区分;中国市场进一步按上市板块拆解,包括A股、沪市、深市、科创板/创业板、港股、沪港深等独立市场单元。

市值维度覆盖全市场、大盘、中盘、小盘四大类别,精准刻画指数的市值风格特征。

优化后,产品定位变得清晰可辨:A500ETF易方达(159361)对应“A股大盘”,科创板50ETF(588080)归属“科创板大盘”,创业板300则定位于“创业板小盘”。

这种分类体系打破了“宽基必然低风险”的传统认知——不同市场板块、不同市值区间的天然波动差异得以显现,投资者可根据自身风险偏好精准匹配。

图1:规模指数(宽基)分类

02从“模糊标签”到“精准定位”

在ETF投资领域,行业与主题产品常被混为一谈,实则存在本质差异。

行业ETF是基于上市公司主营业务收入类别的指数产品,其核心功能是帮助投资者聚焦特定行业。

以银行相关ETF为例,此类产品通过跟踪上市银行的整体表现,使投资者能够直接获取银行业的行业β收益。

这类产品具有鲜明特征。一方面,通过专注于单一行业,实现对特定领域的深度投资;另一方面,由于资产高度集中于单一行业,投资风险也更为集中——行业政策变化、产业链波动等因素可能对净值产生显著影响。

而主题ETF突破行业藩篱,横向串联多产业环节。

以人工智能ETF(159819)为例,其跟踪的指数的成分股横跨计算机、电子、通信等行业,完整覆盖AI芯片、算法开发、场景应用等全产业链。

但对于个人投资者而言,行业分类体系的复杂性与主题投资的泛化性,容易导致行业和主题标签出现混淆。

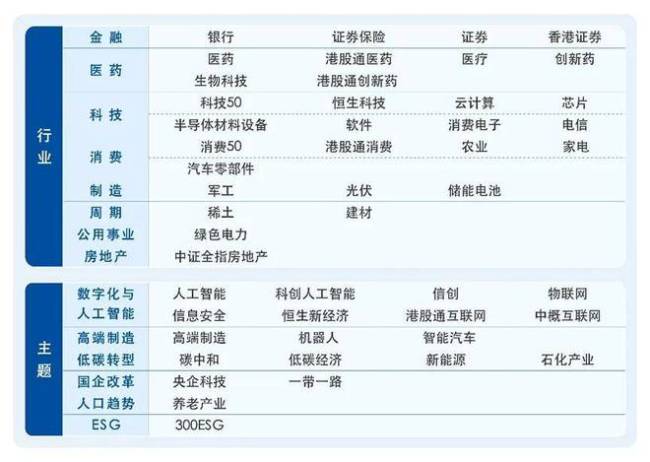

为了帮助投资者精准定位,易方达结合了国内行业分类和海外指数公司的经验,厘清了行业和主题的边界。

行业指数方面,国际市场普遍采用MSCI和标普共同制定的全球行业分类标准(GICS)、FTSE全球分类系统等分类体系,国内则有中证、国证、恒生等分类标准,以及申万、中信等高实用性的市场定制分类。

不同体系的行业划分差异,导致产品标签出现“同行业不同表述”的混乱现象。

针对上述问题,易方达基金融合国内外经验,在参考国际框架与本土实践的基础上,梳理整合八大行业,包括金融、医药、科技、消费、制造、周期、公用事业、房地产,并围绕国家战略与产业趋势,以“跨行业+前瞻性”为标准,整合六大主题方向,分别是数字化与人工智能、高端制造、低碳转型、国企改革、人口趋势、ESG。

通过这一兼具国际化视野与本土适配性的分类体系,投资者可跳出“凭名称选基金”的误区,根据投资目标精准定位标的。

图2:行业和主题分类

03告别“被动躺平”

与宽基ETF、行业/主题ETF相比,风格因子ETF对许多投资者来说可能较为陌生。但实际上,近年来备受关注的红利ETF,正是其中的典型代表。

风格因子ETF,又称Smart Beta ETF,它是一种打破传统市值加权的被动投资模式,通过预设的量化规则筛选成分股并调整权重,以实现风险控制或收益增强投资目标的产品。

这类产品的核心优势在于将学术研究成果或市场投资理念转化为可执行的策略,例如通过价值、成长、红利、低波动等因子构建差异化的风险收益特征组合。

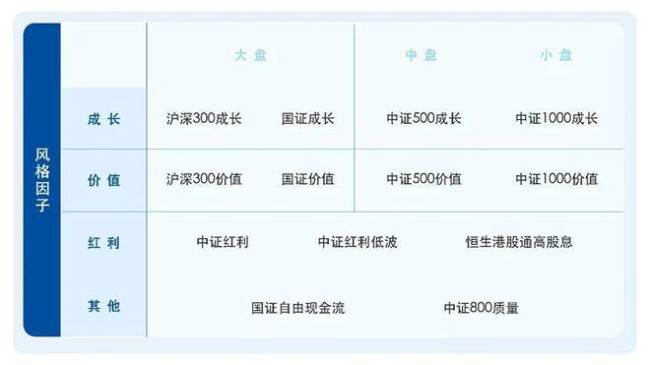

在风格因子体系的梳理上,易方达基金展现出对国际经验的本土化转化能力与市场实践的深度理解。

尽管风格因子ETF的理论框架相对成熟,但其实际应用效果高度依赖因子体系的构建能力。如何将学术理论与市场实践相结合,并针对本土市场特点进行优化,关键在于以下亮点。

一是本土化迁移。

晨星九宫格是市场上应用较多的刻画风格的方案,易方达基金梳理时也继续沿用价值、成长这两类国际通用风格,叠加市值维度,形成大盘成长、小盘价值等细分类型。例如,可以清晰地将沪深300成长对应到大盘成长风格,聚焦大盘股的盈利增速;将中证1000价值划分到小盘价值风格,挖掘小盘股的估值洼地。

二是实践适配性。

红利投资一直被视为一种稳健且具有长期价值的投资策略。格雷厄姆在其经典著作《证券分析》中指出:“分红回报是公司成长中最为可靠的部分。”分红不仅体现了公司的盈利能力和财务健康状况,更是股东能够直接获得的“真金白银”,是投资回报的重要组成部分。

这一投资理念在当前市场环境下展现出新的价值。随着市场波动加剧和投资者对稳健收益的追求,红利类投资因其较高的股息率和较低的估值水平,受到了市场的广泛关注。特别是在过去两年,红利策略在市场波动中展现出较强的防御性和收益稳定性,成为众多投资者的首选之一。

基于这一趋势,易方达基金也在不断完善的红利投资产品线,推出了跟踪中证红利、中证红利低波动、中证红利价值、恒生港股通高股息低波动等多个指数的ETF产品,形成覆盖A股、港股市场的多层次红利投资工具。

目前,易方达基金旗下的红利类ETF均采取低费率策略,管理费仅为0.15%。其中,红利ETF易方达(515180)在跟踪相同标的指数的同类产品中规模位居榜首。

红利投资的成功并非孤例,它只是风格因子投资体系中的一个典型代表。

无论是红利因子还是自由现金流因子,其核心逻辑均在于通过量化规则筛选优质资产,从而实现风险收益的优化。

从国际实践来看,自由现金流作为另一重要风格因子,已成为全球投资者评估企业价值的关键指标。巴菲特和芒格曾强调:“企业的真实价值最终取决于其能够持续产生的自由现金流。”这一理念在A股市场同样适用,今年以来自由现金流ETF的兴起,正是对这一因子的有效实践,就在上周自由现金流ETF易方达(159222)也上市交易了。

这些风格因子投资工具的共同特点是:通过固定的规则来维持一致的投资风格,可以显著减少投资过程中产生的漂移。

随着指数创新持续推进,未来还将有更多差异化定位的风格因子ETF为指数投资带来新的突破。

投资者可以像组合基金经理一样,通过精细分类的风格因子,搭建自己的“多因子配置模型”,实现更精准的资产配置。

图3:风格因子分类

04ETF新基建

国内ETF在短短两年内,便走完了发达市场多年的发展历程,其发展速度之快令人瞩目。

ETF市场的蓬勃发展为投资者提供了前所未有的工具选择,但品类繁多的背后,却给投资者带来选择上的困境。

易方达基金的探索印证了一个朴素的真理:金融工具的复杂性不应成为投资者认知的壁垒。

当“大盘宽基”与“科创小盘”的风险差异一目了然,当“人工智能”主题不再与“科技行业”混为一谈,当红利因子与自由现金流策略各司其职,被动投资才能真正实现其“透明化、低成本”的初心。

展望未来,随着ETF市场从规模扩张迈向高质量发展,分类体系的完善将推动两重深化:于投资者,可告别“标签依赖”,实现风险收益的精准匹配;于市场,或能减少同质化,促进产品创新与生态优化。

或许,当每一只ETF都能在分类框架中找到自己的坐标时,中国ETF市场方能真正从“高速增长”走向“高质成长”,成为全球指数投资版图中不可或缺的拼图。

热点推送

-

两连板亚玛顿:接受媒体光伏玻璃行业下调产能采访进行了客观说明

在7月2日涨停后,7月3日亚玛顿(002623)再度收于涨停板。当日晚间该公司披露了股票交易异常波动公告。 亚玛顿表示,针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了书面核实

2025-07-04公司,投资者,金融界 -

光伏重磅!工信部发声:推动落后产能有序退出

近期,钢铁、光伏等板块显著升温。市场情绪提振的背后,是各行业纷纷吹起“反内卷”号角。 伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理,强调“推动落后产能有序退出”,光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作

2025-07-04行业,企业,光伏 -

“V下达了命令”,更多录音曝光!前总统尹锡悦曾试图诱使朝鲜进攻韩国!尹锡悦拒绝出席传唤调查,被下“最后通牒”

据央视新闻此前报道,6月30日下午,韩国共同民主党国会议员、韩国国会情报委员会执政党干事朴善源在韩国国会召开记者会称,获得军方内部消息显示,去年10月朝鲜指责韩国派出无人机入侵平壤一事确系韩军所为

2025-07-04韩国,无人机,尹锡悦 -

工信部:综合治理光伏行业低价无序竞争

工业和信息化部召开光伏行业制造业企业座谈会 2025年7月3日,工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展

2025-07-04行业,企业,光伏 -

浙江义乌从“做地球人生意”到“和地球人共创业”

中新网义乌7月3日电(董易鑫)将超210万种商品销往全球230多个国家和地区、吸引超2万名常驻外商和近9000家外资主体是浙江义乌商人“做地球人生意”的底气

2025-07-04义乌,义乌中国小商品城,品牌出海 -

才发文庆祝“重大突破” 转眼自愿放弃 华锡有色近1.26亿元竞拍探矿权拍了个寂寞?

2个多月前,华锡有色(600301.SH,股价20.99元,市值132.78亿元)子公司参与了广西河池市金城江区寨平铅锌矿勘查探矿权(以下简称探矿权)网上挂牌出让竞拍,并以近1.26亿元竞得

2025-07-04华锡有色,探矿权,广西 -

上轮维生素涨价红利消退 兄弟科技等厂商Q2净利增速放缓

受益于2024年维生素涨价带来的红利,主要厂商今年一季度业绩同比激增,但进入二季度,随着维生素价格持续下行,厂商业绩增速明显放缓

2025-07-04维生素,净利润,兄弟科技 -

香港交易所 最新发布!

7月3日,香港交易及结算所有限公司(以下简称香港交易所)举行香港综合基金平台(IFP)新服务上线仪式(以下简称仪式),宣布正式在该平台推出订单传递服务,以更有效地连接基金分销生态圈中的主要参与者,助力提升香港基金市场效率

2025-07-04香港交易所,综合,香港 -

子公司业绩下滑,营收预测反上调?复兴号配件商必得科技回复上交所问询

7月3日,必得科技(SH605298)回复了上交所问询函。 《每日经济新闻》记者注意到,必得科技2022年底收购的北京京唐德信轨道设备有限公司(以下简称京唐德信)系此次问询的焦点之一

2025-07-04必得科技,2024,商誉减值 -

19.58万起,小鹏G7上市9分钟大定破1万台!公司美股股价上涨

7月3日今日晚间,小鹏G7正式上市。新车分为602长续航Max版、702超长续航Max版、702超长续航Ultra版三个版本车型,售价分别为19.58万元、20.58万元、22.58万元。小鹏G7此前已启动预售,预售价为23.58万元

2025-07-04续航,算力,Ultra -

7月“金股”出炉!泛科技成长、高股息方向受关注

券商机构7月“金股”组合陆续公布。广州日报新花城记者梳理Wind数据发现,目前市场上券商发布的金股组合中,包含了超过256只股票,电子、电力设备、生物医药、基础化工等行业金股数量占比靠前

2025-07-04券商,电力设备,机械设备 -

亿纬锂能赴港递表 锚定匈牙利、马来西亚“双基地”战略

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”,300014.SZ)于近日正式向港交所递交上市申请,中信证券为独家保荐人。若成功登陆港股,该公司将成为又一家实现A+H股双资本平台的中国锂电企业,其在全球化战略布局迈出关键一步

2025-07-04亿纬锂能,公司,全球 -

巨头宣布:全球裁员!或涉及约9000人……

据美联社报道,美国微软公司7月2日宣布,将在全球范围内裁员近4%。这是该公司近几个月以来第三次宣布大规模裁员,也是自2023年以来的最大规模裁员

2025-07-04微软,代码,AI -

松炀资源:终止筹划控制权变更事项 股票4日复牌

松炀资源(603863)7月3日晚间公告,公司控股股东、实控人王壮鹏此前通知正在筹划公司股份协议转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票已于6月27日开市起停牌

2025-07-04松炀资源,公司,控制权 -

梦洁股份:公司不属于强制披露ESG报告的主体范围,暂未发布ESG报告

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:截止2025-05-31,贵司还未发布2024年度ESG报告,在当前纺织服装大部分公司都已发布,可持续发展已成为主流趋势的情况下

2025-07-04ESG,梦洁股份,报告 -

紧急刹停,疏散乘客!天津航空一客机起飞冲刺时发生机械故障,航司发布通报

7月3日晚,@天津航空微博通报: 7月2日,天津航空执飞GS7833航班的飞机出现机械故障,为确保飞行绝对安全,机组果断处置及时中断起飞,并第一时间调换飞机,最终顺利保障全部旅客安全抵达目的地

2025-07-04天津航空,飞机,机场 -

火车票这么买 能省钱→

7月1日 为期62天的暑运正式开始 全国铁路运行图也开启了"暑运模式" 列车提速、线路新增、服务优化 .....

2025-07-04优惠,列车,铁路 -

华纺股份:关于ESG报告的发布公司尚在研究探讨

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:截止2025-05-31,贵司还未发布ESG报告,在当前纺织服装大部分公司都已发布,可持续发展已成为主流趋势的情况下

2025-07-04华纺股份,ESG,投资者 -

深夜 美国制裁伊朗!国际油价短线跳水

当地时间7月3日,美国发布新的与伊朗相关制裁措施。 当天,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布声明,宣布对多个协助伊朗石油贸易的商业网络实施制裁

2025-07-04制裁,伊朗,美国财政部 -

锂电专利战升级!涉商业秘密侵权索赔近9亿元,A股两大锂电材料巨头互诉

近日,A股两大锂电材料巨头天赐材料与永太科技先后公告互相起诉,前者以“商业秘密侵权”为由索赔8.87亿元,后者则以“名誉侵权”为由反诉要求判赔5751.93万元

2025-07-04永太科技,天赐材料,临海市人民法院 -

华铭智能:公司目前没有回购计划

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司目前是否有回购计划? 华铭智能(300462.SZ)7月3日在投资者互动平台表示,尊敬的投资者,您好!公司目前没有回购计划,感谢您的关注

2025-07-04华铭智能,投资者,计划 -

稳定币概念股要分化?港股多点数智盘中飙升近90%,A股御银股份盘中跌停

资本市场稳定币的热潮仍在持续。 7月3日,有市场消息称,港股上市公司多点数智(02586.HK)正在筹备申请中国香港稳定币牌照,瞬间点燃市场情绪,其股价也直线拉升,盘中涨幅最高接近90%,收盘涨幅回落至23%左右,总市值100亿港元

2025-07-04多点数智,稳定,零售 -

天邦食品:公司目前主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:公司主要都有哪些经营业务?饲料?兽药?生猪?食品? 天邦食品(002124.SZ)7月3日在投资者互动平台表示,您好,公司目前主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工

2025-07-04生猪,天邦食品,投资者 -

长高电新:财务总监刘云强计划减持公司股份不超过12万股

长高电新7月3日晚间发布公告称,公司财务总监刘云强先生持有公司股份约82万股,占公司股份总数的0.13%,计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年7月25日至2025年10月24日)

2025-07-04长高电新,刘云强,公司 -

世华科技:非公开发行股票申请获得上交所审核通过

世华科技7月3日晚间发布公告称,苏州世华新材料科技股份有限公司于2025年7月3日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》

2025-07-04苏州世华新材料科技股份有限公司,世华科技,上海证券交易所 -

吉宏股份:累计回购约74万股

吉宏股份7月3日晚间发布公告称,截至2025年6月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量约74万股,占目前总股本约3.85亿股的0.1934%,最高成交价为人民币13.8元/股

2025-07-04吉宏股份,人民币,回购 -

被指侵权后反击!永太科技诉天赐材料名誉侵权,要求赔偿近5752万元

被天赐材料提起商业秘密侵权诉讼后,永太科技(SZ002326,股价12.16元,市值112.53亿元)迅速做出“反击”

2025-07-04永太科技,天赐材料,临海市人民法院 -

*ST节能:7月3日召开董事会会议

*ST节能7月3日晚间发布公告称,公司第十届第五次董事会临时会议于2025年7月3日以现场会议结合通讯会议方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件

2025-07-04*ST节能,会议,董事会会议 -

韶能股份:实际控制人拟变更为韶关市国资委

韶能股份7月3日晚间发布公告称

2025-07-04韶能股份,实际控制人,韶关市金财投资集团有限公司 -

重要会议释放“反内卷”信号 周期股春天来了?柳钢股份大涨提示非理性炒作风险

五穷六绝七翻身,周期股的春天悄然来袭? 进入7月,做风能的吉鑫科技(601218.SH)、做钢铁的柳钢股份(601003.SH)均收获三连板,而光伏行业的亚玛顿(002623.SZ)、亿晶光电(600537.SH)也实现了两连板

2025-07-04行业,企业,光伏