日本领先中国的赛道,又少一条(2)

2021年4月21日,中国氢能联盟发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书2020》,指出在2060年前碳中和情景下,我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右。其中,工业领域用氢约为7794万吨,占氢总需求量60%。

根据中国氢能联盟研究院统计,全国23省(区、市)把氢能建设写入2025年政府工作报告。而且,其中许多项目都是明确的工业用途:

内蒙古表示将推动煤化工与绿电、绿氢等耦合发展,部署推进绿电变绿氢、绿氨、绿醇;辽宁将加快推进铁岭绿色氢氨醇等重点项目建设;吉林将计划启动建设氢冶金新材料项目;黑龙江将推动大庆电氢醇一体化项目开工。

中国氢能产能规模,在持续的支持和落地过程中飞速提升。挪威睿咨得能源公司2024年6月发布的报告指出,中国已成为世界上最大的产氢国和氢气应用国。

同时,中国氢能产业的技术水平,也在多方需求的刺激下不断提升。

2024年,中国工程院院士、深圳大学教授谢和平团队与东方电气集团团队合作,首次实现海上风电可再生能源和海水直接电解制氢一体化,并利用海上风电驱动海水制氢。相关研究成果6月21日发表于《自然·通讯》。

氢能行业中的储运难题,也有了大规模的解决方案落地。据中国产业发展促进会氢能分会统计,2024年前7个月,全国已有10个输氢管道项目公布了最新进展,设计总长度已超过5000公里。这有利于我国西北等地区过剩的风、光伏等电能转化成氢能,并进行长距离运输。

氢能的消费也带来相关产业链的做大做强。

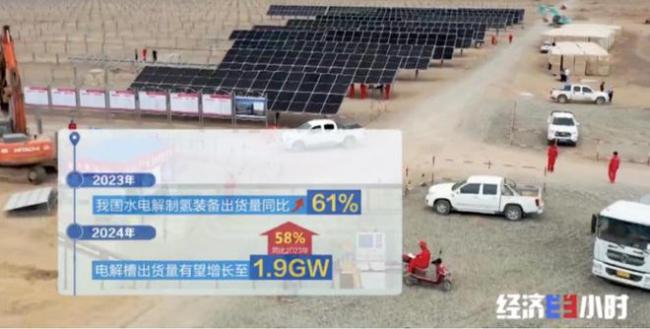

2024年8月,央视财经报道,2023年我国水电解制氢装备出货量同比增长61%。2024年,电解槽出货量有望增长至1.9GW,同比增58%。

据了解,一套电解槽设备的出口价格在1000万元至1500万元,而欧洲的同类型产品售价多是中国电解槽的2倍。

从工业应用入手,逐渐提升产业规模来摊低氢能成本,再逐渐将应用到民用消费领域,这是中国走出来的和日本并不相同的两条路径。

03下游

我们剖析光伏、新能源乃至于氢能等赛道之间的中日对比,就会发现:如今所有差距的形成,都源于技术以外的产业化因素。

光伏产业的情况,日本当年在持续的政策支持下,形成了完整的光伏产业链,装机规模一度保持了多年的世界第一。高峰时期,日本光伏产量占全球市场份额超过45%。

但最终日本企业还是败走光伏市场。其主要原因在于作为几乎没有平地的岛国,日本适合光伏发电的土地少之又少。日企手里的技术难以在本土实现产业化。

相比起来,中国企业背靠中国市场,更容易实现光伏产业化的规模应用,且光伏+农业、光伏+储能等场景不断出现,这些都是构建成本优势的最大依仗。

电动汽车领域的情况也是如此。虽然日本车企早早就拥有了较为先进的EV技术,但是由于日本国内电价奇高、燃油车产能规模庞大,最终导致尾大不掉,难以转舵。

相比之下,油价高而电价低,且本土车企长期在本土和全球的燃油车市场缺乏竞争力,有求变的需求。于是在抓准了电动化和智能化的风口之后,中国新能源汽车产业一举实现反超。

如今在氢能领域,日本面临了同样的产业化现实难题。

那日本能否可以按照中国的思路,引导氢能向工业生产领域进行应用,跳出氢能汽车赛道的局限呢?答案可能是否定的。

世界钢铁协会2024年发布的《世界钢铁统计数据2024》显示,2023年我国的钢铁产量占到了世界钢铁总产量的53.86%,远远超过日本企业的产能。

用氢大户氨和甲醇领域,我国也已经是全球最大的生产国:根据国家统计局数据,我国合成氨产量在2023年达5489.36万吨,是世界上最大的合成氨生产国和消费国;2023年中国甲醇产能突破1亿吨,达到10836万吨,占全球甲醇产能的59%。

这意味着中国氢能有巨大的下游出口,其规模优势和成本下降空间是日本无法具备的。而日本氢能的未来出路,或许可以复制燃油车当年在中国的成功:技术换市场。

在中国还没有突破最先进的氢能科技之前,与中国企业一道,合力把氢能产业的规模迅速提升上去,以实现各自利益的最大化。这可能是摆在日本氢能产业面前最具可行性的一条出路。

热点推送

-

雷军谈“反内卷”:坚决反价格战,往高端挺进

新京报贝壳财经讯(记者陈维城)6月26日,小米首款SUV车型小米YU7发布。对于汽车行业反内卷话题,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示,“积极响应主管部门的号召,坚决执行反内卷。比如对供应商60天内付款,小米的表现有口皆碑

2025-06-27小米,AI眼镜,韩国 -

阿里巴巴大消息!合伙人精简至17人,张勇等9人退出

6月26日晚,阿里巴巴集团发布2025财年年报。年报显示,阿里巴巴合伙人名单相比2024财年年报披露时发生变化,总数从26人减少至17人,戴珊、方永新、彭蕾、宋洁、孙利军、武卫、俞永福、张勇、朱顺炎等9人退出合伙人之列

2025-06-27阿里巴巴,AI,阿里巴巴集团 -

CoreWeave洽谈收购Core Scientific

Core Scientific涨幅扩大至近8%,触发盘中临停机制。消息面上,CoreWeave洽谈收购Core Scientific

2025-06-27CoreScientific,CoreWeave,Scientific -

城市24小时 | 举全区之力 这个沿海省份不只为“化债”

6月25日,广西壮族自治区党委书记陈刚在柳州市主持召开自治区党委常委会扩大会议,专题研究柳州市债务化解和经济社会发展工作

2025-06-27广西,柳州,债务 -

点评并入美团核心本地商业首秀:不设商业化目标 “必吃榜”成本地生活战略“试金石”

烟火气、新鲜现制,正在成为餐饮品牌发展的核心竞争力。 6月25日,2025大众点评“必吃榜”(以下简称“必吃榜”)正式揭晓

2025-06-27点评,美团,大众 -

第14届金交会启幕!五大平台落地 有哪些广州方案值得关注

6月26日,第14届中国(广州)国际金融交易·博览会(简称“金交会”)在广州拉开帷幕。作为服务国家金融改革与区域经济发展的重要平台,本届展会以“金融聚力扩内需驱动产业新格局”为主题,集中展现金融服务实体经济、赋能产业升级的创新实践

2025-06-27金融,数字人民币,广州 -

小米科技生态进入“新起点”:AI眼镜等新品发布 玄戒O1将大规模量产

6月26日,在小米人车家全生态发布会上,小米MIX Flip 2、REDMI K80至尊版、小米Pad 7S Pro、REDEMI K Pad、小米AI眼镜、小米Watch S4 41mm、小米手环10

2025-06-27小米,AI眼镜,韩国 -

特朗普:伊朗袭击美军基地经过我批准,他们非常友好!哈梅内伊:伊朗取得了胜利,伊狠狠地打了美国一记耳光

据央视新闻,当地时间6月25日,在荷兰海牙出席北约峰会期间,美国总统特朗普称,伊朗在向美国在卡塔尔的军事基地发动导弹袭击前,提前向美方发出了警告,并经过他本人批准。特朗普称赞伊朗此举“非常友好”

2025-06-27伊朗,以色列,美国 -

哈梅内伊停火后首次讲话,祝贺伊朗战胜以色列和美国!特朗普:伊朗经我批准才空袭了美军基地,他们还问几点打方便,非常友好

当地时间6月26日下午,伊朗最高领袖哈梅内伊发表电视讲话。这是自13日以伊冲突爆发以来,哈梅内伊第三次公开发表电视讲话,也是以伊停火后首次发表讲话

2025-06-27伊朗,以色列,美国 -

阿里巴巴合伙人变动:26人减至17人 彭蕾戴珊退出

《科创板日报》6月26日讯(记者徐赐豪),阿里巴巴最新合伙人名单出炉。 《科创板日报》记者注意到,此次名单变动较大,由此前的26人精简至17人,共有9名合伙人退出,且未新增合伙人

2025-06-27阿里巴巴,AI,阿里巴巴集团 -

首届中国旅游企业家年会在厦门召开

6月25日至26日,以“建设旅游强国,弘扬旅游企业家精神”为主题的首届中国旅游企业家年会在福建厦门召开。与会企业家在分享创业历程的同时也纷纷表示,将积极应对旅游消费市场的新变化,在持续的创新中不断践行责任担当,实现企业高质量发展

2025-06-27旅游,企业家,中国旅游协会 -

雷军谈“反内卷”:坚决反价格战 往高端挺进

小米首款SUV车型小米YU7 6月26日发布。对于汽车行业反内卷话题,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示,“积极响应主管部门的号召,坚决执行反内卷。比如对供应商60天内付款,小米的表现有口皆碑

2025-06-27小米,AI眼镜,韩国 -

“路易号”全球首发!专家解码:“只有中国才能实现”背后的营商环境突破

全球地标落子中国:LV 为何笃定“只有中国能实现”? 路易威登全新概念地标“路易号”巨轮在上海静安区南京西路商圈全球首发,这艘融合“展览+精品店+餐饮”三位一体的艺术装置,不仅是品牌 19 世纪硬箱传奇的当代延续

2025-06-27上海,品牌,路易威登 -

利元亨回应股价累计涨超30%:固态电池整线项目预计Q3前交付 看好发展潜力

《科创板日报》6月26日讯(记者吴旭光)近期,固态电池概念表现抢眼。 具体上市公司方面,利元亨此前连续三个交易日股价涨超30%,并于今日(6月26日)收跌

2025-06-27固态电池,电池,能量密度 -

正式易主!东莞证券IPO或迎新进展

东莞证券第一大股东正式易主! 6月26日晚间,锦龙股份公告称,公司已完成向东莞金融控股集团有限公司(以下简称东莞金控)和东莞发展控股股份有限公司(以下简称东莞控股)组成的联合体转让所持有的东莞证券股份有限公司3亿股股份

2025-06-27东莞证券,锦龙股份,东莞证券股份有限公司 -

紧紧抱住英伟达大腿 CoreWeave首席执行官跻身全球富豪500强

作为背景,CoreWeave今年3月以40美元的IPO价格上市,在上市首日开盘破发、次日大跌7%的背景下,短短3个月股价涨超3倍。上周创出历史新高时,股价最高摸到187美元,对应市值近900亿美元

2025-06-27美元,CoreWeave,英伟达 -

中联重科:看好农机、矿机未来市场空间 布局人形机器人加速制造升级

财联社6月26日讯(记者黄路)今日,中联重科高管(000157.SZ)在 2024 年年度股东大会上透露,公司正围绕“相关多元、全球化、数字化”三大战略推动业务转型,新兴业务(农机、矿机)增长显著,并布局人形机器人加速制造智能化升级

2025-06-27中联重科,公司,市场 -

猛砍90%!多家基金公司出手

近期,多家基金公司对诺辉健康估值进行了调整。停牌前股价为14.14港元,多家基金公司将其股价估值调低至1.2港元,降幅超过90%

2025-06-27诺辉健康,基金公司,估值 -

六月风暴!“大厂”开打“反腐攻坚战”

今年6月,“大厂”反腐的号角再一次吹响

2025-06-27大厂,字节跳动,案件 -

正争夺控制权 董事长股份将被拍卖

陷入控制权争斗、刚刚摘帽的有棵树,突然传出目前把控董事会的董事长肖四清股份将被司法拍卖的消息

2025-06-27有棵树,肖四清,拍卖 -

688625 重大资产重组终止

6月26日晚间,呈和科技(688625)公告称,拟收购芜湖映日科技股份有限公司(简称“映日科技”)一事宣告终止

2025-06-27呈和科技,重大资产重组,交易 -

小米YU7正式上市 雷军称SUV是主战场

6月26日晚间,小米汽车旗下第二款产品YU7正式上市。随后,该公司官微称,3分钟YU7大定突破20万台。 截至晚上22:45左右,小米美股ADR涨幅约8.24%

2025-06-27小米,AI眼镜,韩国 -

雷军聊玄戒O1芯片:考虑第二代自研芯片上车

小米集团创始人董事长雷军接受采访时表示,玄戒芯片体验超出预期,将考虑把第二代玄戒芯片应用在汽车上。“因为自研芯片需要有三到四年的研发周期,第一代是在验证技术,所以预定数量少

2025-06-27芯片,自研芯片,雷军 -

3分钟 大定突破20万台!

小米YU7,3分钟,大定突破200000台。 6月26日晚,小米集团在北京举办人车家全生态主题发布会,发布会长达三个小时,推出覆盖汽车、手机、AI穿戴、平板等多领域的重要新技术和新产品

2025-06-27小米,AI眼镜,韩国 -

临阵撤“案” 泸州银行大规模定增计划或夭折

H股上市银行泸州银行的大规模增资计划或将夭折。 6月25日晚,泸州银行公告称,鉴于股东对非公开发行H股相关议案提出的意见,董事会决定暂缓将相关议案提交股东大会审议

2025-06-27泸州银行,该行,核心一级资本 -

控股股东拟转让股份偿还占用资金 *ST华微实控人将变更为吉林国资委

6月26日,*ST华微(600360.SH)公告披露称,为推动化解公司面临的资金占用规范类退市风险,公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司(以下简称“上海鹏盛”)拟通过处置所持公司全部股份的方式筹措资金,归还对公司的占用资金及利息

2025-06-27上海,品牌,路易威登 -

电商平台促销搅动市场 茅台多地经销商挺价意愿强

近期,适逢“618”购物节,部分电商平台对飞天茅台进行促销,引发市场对高端白酒价格体系的担忧。 针对上述情况,证券时报记者通过市场调研并与经销商交流了解到,53度500毫升飞天茅台终端实际成交价虽略有波动,但整体保持在合理区间

2025-06-27茅台,飞天茅台,茅台酒 -

Core Scientific涨幅扩大至30%

Core Scientific涨幅扩大至30%,消息面上,CoreWeave洽谈收购Core Scientific

2025-06-27CoreScientific,涨幅,Scientific -

扎克伯格旗下Meta Platforms洽谈收购AI语音初创公司PlayAI

扎克伯格旗下Meta Platforms洽谈收购AI语音初创公司PlayAI

2025-06-27扎克伯格,Meta,Platforms -

周六福登陆港交所 基石投资者认购占比超五成

6月26日,周六福珠宝股份有限公司(以下简称“周六福”)正式登陆港交所。周六福此次IPO计划全球发售4680.8万股,其中香港发售468.08万股,国际发售4212.72万股。发售价为每股24.00港元

2025-06-27周六福,老铺黄金,2024