35岁,为什么注定被“歧视”(3)

去年出台的延迟退休,也恰恰证明中年人甚至临近退休的劳动者,依然有重大的社会价值,还能发光发热。

然而,一边是35岁找工作企业嫌老,另一边是60岁退休社会嫌早,中间的30年怎么活?

从大厂跳槽到小公司?拿存款回老家创业?还是放下体面,入坑“吉祥三保”?事实上,现在连失业博主的赛道都卷得吓人了。

网友调侃,如果45岁下岗反而没那么愁,社保交够20年,随便打点零工,过几年就能领退休金了。

可偏偏,是35岁。

上有老、下有小,身上还背着“中产返贫三件套”,被裁后面临的是断崖式的经济压力。

35岁还在靠投简历找工作的人,活该面临就业危机;

35岁还没结婚,她是不是嫁不出去?

35岁还没当上管理层,这辈子也不会有什么奔头了;

30岁以前要抓紧搞钱、谈恋爱,为35岁做准备

在这些“主流”声音里,“35岁”不止是职场的“生死线”,更像是人生的“荣枯线”。

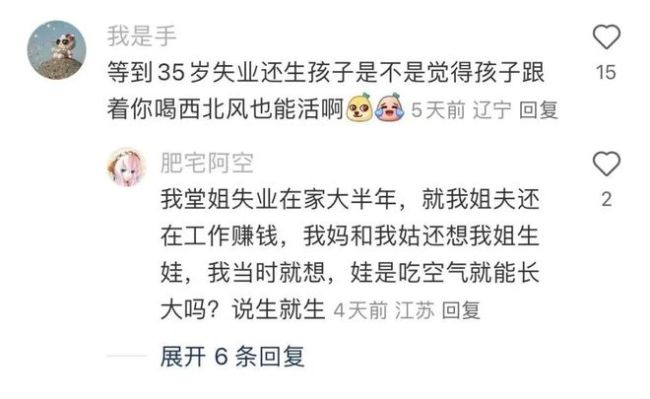

这种恐慌情绪,也影响着年轻人的生活选择——如果35岁可能被裁,是否不太敢结婚生孩子?

图源:小红书

打破“35岁门槛”,也该提上议事日程了。

事实上,35岁“一刀切”显然造成人才资源的浪费,加剧就业结构性矛盾。

郑功成教授就以高校招聘教师为例,对博士毕业生设定35岁以内的限制性条件,几乎充斥着各个高校与研究机构。自然,按正常的读书流程,在经历本科4年、硕士2-3年、博士4-6年的学习后,博士毕业时的年龄大概在28-31岁。

但如果本硕博期间出现空档期,如就业、考研二战等,或者延毕等,那不就是妥妥的“毕业即失业”吗?

难怪博士的就业率会跌破本科,留不住的高校、进不去的企业,年龄红线让读博“性价比”备受争议。

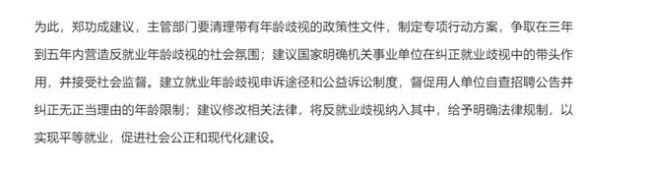

对此,郑功成教授提出国家机关、事业单位在反就业年龄歧视方面起带头作用;将反就业歧视纳入法律,给予明确规制等建议。

图源:微信公众号财经杂志截屏

热点推送

-

推动中国品牌迈向高质量发展新阶段

全面布局战略性新兴产业 中国能源建设集团有限公司党委副书记、总经理倪真 品牌是企业乃至国家竞争力的重要体现,也是高质量发展的重要象征

2025-11-03品牌,北斗,电影 -

11月3日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

11月3日(星期一),今日报刊头条主要内容精华如下: 拓展双向投资合作空间 更多细化措施将出台 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,拓展双向投资合作空间

2025-11-03黄金,公司,业绩比较基准 -

非车险“报行合一”破内卷

国家金融监督管理总局近日印发《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》,自2025年11月1日起正式实施,非车险领域“报行合一”全面落地

2025-11-03费用,非车险,费率 -

新能源高比例消纳靠什么

2025国际能源变革论坛上发布的《能源变革指数蓝皮书2025》显示,全球风电和光伏发电装机容量持续快速增长,尤其是光伏发电装机增速明显领先于风电

2025-11-03新能源,水电,电力 -

“数字+”提升绿色贸易竞争力

以大数据、人工智能、区块链等数字技术为代表的前沿科技,正深度融入贸易全流程。外贸企业应进一步将绿色理念贯穿贸易活动全过程,加快运用数字技术,全面提升绿色低碳发展能力

2025-11-03贸易,绿色,外贸企业 -

全球首款5G-A人形机器人亮相 完成火炬传递

11月2日,十五运会深圳火炬传递现场,全球首款支持5G-A人形机器人“夸父”,在单臂1.6公斤的负载下,以高度拟人的奔跑姿态,独立完成了第二棒与第三棒之间的火炬传递

2025-11-03人形机器人,中信证券,Atlas -

“帮顾客砍价订酒店”的生意来了 号称到手价更实惠 实测:部分接单价更贵

红星资本局11月2日消息,号称国内首家C2B“用户定价”模式的酒店预订平台“惠选订房”推出了一种订房抢单模式,顾客给出心理价位后,由酒店自行决定是否接单

2025-11-03酒店,人员,疫情 -

世界最严禁烟令!马尔代夫:2007年以后出生人员均不得吸烟(含电子烟) 外国游客也不例外

据新华社报道,马尔代夫卫生部11月1日宣布,当天起对出生于2007年1月1日及以后的人员实施“世代禁烟令”,禁令适用范围包括外国游客

2025-11-03马尔代夫,电子烟,禁烟令 -

我国下一代光伏技术取得新进展 光电转化效率突破30%

我国太赫兹探测钙钛矿光伏技术登上权威期刊《自然》 我国下一代光伏技术取得新进展,南京大学谭海仁团队和国防科技创新研究院常超团队联合运用太赫兹技术,对全钙钛矿叠层光伏电池内部载流子输运行为实现精准、无损探测

2025-11-03钙钛矿,光伏电池,太赫兹 -

酒店行业进入Next level,首家全自助经济型酒店在沪亮相

“10秒入住、0秒退房”——当这句口号从概念照进现实,经济型酒店赛道正式按下“升维”键。日前,华住海友全自助酒店落地上海,没有前台、不见服务员,却足够安全、便利,行业人士评价:经济型酒店直接进入“Next level”

2025-11-03酒店,自助,家具 -

【环球财经】美国:“停摆”危机逼近“临界点” 吃饭和看病问题沦为党争筹码

新华财经北京11月3日电11月1日,美国联邦政府“停摆”已进入第二个月,距离成为美国史上“最长停摆”仅数日之遥。当天,一项覆盖美国数千万人的联邦食品救济项目面临“发不出钱”的窘境;《平价医疗法案》医保的年度参保登记启动,保费面临飙升

2025-11-03联邦政府,食品,停摆 -

价格飞涨!六氟磷酸锂大爆发 龙头年内涨超250%

得益于六氟磷酸锂(锂电池核心电解质材料)价格的快速上涨,今年以来,A股相关概念股表现强势,其中天际股份上涨251.65%,多氟多上涨140.38%,联化科技上涨115.11%

2025-11-03六氟磷酸锂,储能,动力电池 -

中国农业银行中山分行 惠农兴村促振兴 铺就乡村共富路

中国农业银行中山分行坚守服务“三农”主业主责,全力支持中山“百千万工程”。截至2025年9月底,涉农贷款余额超290亿元,粮食、种业等重点领域贷款持续增长

2025-11-03农业银行,农业,中山 -

发展新质生产力 推动高质量发展

聚焦民之所需贡献能源力量 中国华能集团有限公司党组副书记、总经理张文峰 作为国有重要骨干综合能源集团,中国华能制定“三色绽放”品牌战略规划,锻造世界一流电力品牌。2025年,集团品牌价值超1333亿元,创历史新高。 向稳而进

2025-11-03品牌,集团,中国 -

279家北交所公司披露三季报 超八成盈利

截至10月31日,除*ST广道外,279家北交所上市公司已完成三季报披露

2025-11-03公司,电视广播,2024 -

玩具产业“玩”出新天地

在数字经济与文化消费融合发展的环境下,玩具不再是小朋友的专属,而是逐渐覆盖多年龄段的情绪消费的一个载体。 以拉布布为代表的潮流玩具正在全球“圈粉”。从盲盒收藏的营销方式,到IP联名的跨界组合,潮玩以个性设计和社交属性吸引众多爱好者

2025-11-03玩具,产品,潮流玩具 -

贵州茅台 创新开放 助推全球酒业高质量发展

2025年10月28日,在贵州省遵义市茅台镇,首届赤水河论坛在赤水河畔正式启幕

2025-11-03茅台,赤水,酒业 -

小马智行自动驾驶商业化路径承压

小马智行的上市进程正持续推进

2025-11-03小马智行,美元,自动驾驶 -

中国品牌发展指数(2025)发布

本报雄安11月2日电 (记者屈信明)10月29日,在2025中国品牌论坛开幕式上,中国品牌发展指数(2025)发布。该成果由中国宏观经济研究院提供学术支持,人民日报中国品牌发展研究院编制完成

2025-11-03品牌发展指数,中国,中国品牌 -

水泥业稳增长须控产量去产能

水泥作为国民经济建设的重要基础原材料,其产值约占整个建材工业40%。实现水泥行业高质量发展的关键前提是持续盈利。遏制低价倾销、建立公平的市场竞争环境、规范水泥市场秩序,是水泥行业稳增长的前提,也是水泥行业健康发展的重要举措

2025-11-03水泥,行业,发展 -

西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖

西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖

2025-08-19西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖 -

把名字变成资产,越来越多创业者正在这样做

把名字变成资产,越来越多创业者正在这样做在创业圈里,有句话流传得很广:“真正会做生意的人,是从名字开始投资的。”一个好名字,不仅能吸引顾客,更能成为企业的重要资产。

2025-07-10把名字变成资产,越来越多创业者正在这样做 -

影视美育浸润|跟着清华大学老师一起聊电影,西影-清影“爱与成长”亲子影院启动

影视美育浸润跟着清华大学老师一起聊电影,西影-清影“爱与成长”亲子影院启动6月22日

2025-06-23影视美育浸润|跟着清华大学老师一起聊电影,西影-清影“爱与成长”亲子影院启动 -

美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流

美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流

2025-06-17美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流 -

Babycare登陆日本8000门店:一场高标准市场的长期主义战役

日本母婴零售市场,出现了一张中国面孔。

2025-06-17Babycare登陆日本8000门店:一场高标准市场的长期主义战役 -

西安医学院携手温州医科大学与西安城市发展集团 共绘“政产学研用”协同发展新蓝图

6月14日,西安医学院与温州医科大学、西安城市发展(集团)合作共建座谈会在未央校区召开。

2025-06-17西安医学院携手温州医科大学与西安城市发展集团 共绘“政产学研用”协同发展新蓝图 -

超万份好礼赠予新生,Babycare打造“38幸运女孩礼遇季”

“三八节”不仅是一个致敬女性的节日,更是一个承载着爱与关怀的特殊时刻。

2025-03-11超万份好礼赠予新生,Babycare打造“38幸运女孩礼遇季” -

第18届世界杰出华人奖得主王傲山:承父业展关怀,体现“圆桌”精神

王傲山博士是“保二代”,由父亲言传身教及自孩提时代刻在骨子里的氛围,让他理所当然地传承父亲保险助人为乐的精神。

2024-09-09杰出华人奖 -

Kimi每天获客成本超20万元 AI行业竞争加剧!

最近,由月之暗面公司推出的国产AI大模型——Kimi引发了广泛关注,其技术先进性和市场表现成为热议的焦点。

2024-03-25Kimi每天获客成本超20万元 -

微软新策略:推荐Bing作为Chrome默认搜索引擎!计划向 Win10 / Win11 投放通知!

近日,微软官方向《Windows Latest》媒体透露,将于近期对 Windows 10 与 Windows 11 用户发布一项特别的服务器端更新。

2024-03-15Bing